Le Conseil Constitutionnel a donc publié ce lundi 7 mars 2022 « la liste officielle des candidates et candidats pour l’élection à la présidence de la République qui aura lieu les 10 et 24 avril prochains ». Au nombre de douze, ce sont, dans l’ordre du tirage au sort, dit le Président du dit-Conseil Laurent Fabius : Nathalie Arthaud, Fabien Roussel, Emmanuel Macron, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Philippe Poutou, Nicolas Dupont-Aignan.

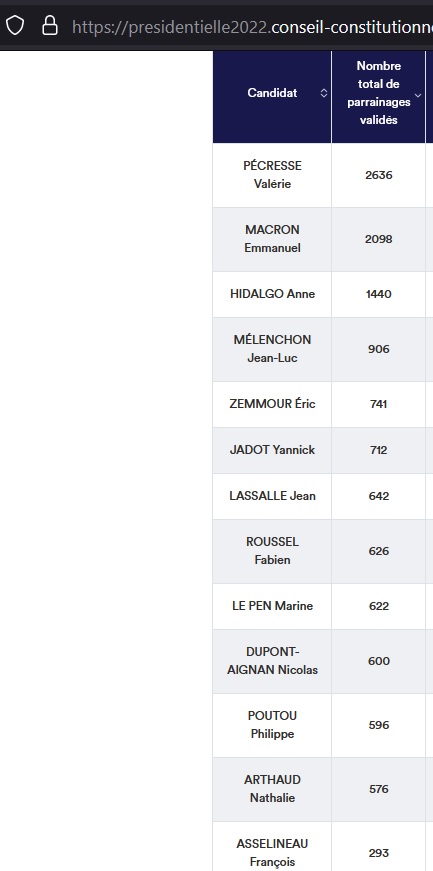

Certains candidats ont largement dépassé le nombre minimum exigé de 500 parrainages d’élus, d’autres ont franchi la barre de seulement quelques dizaines. Valérie Pécresse et Emmanuel Macron arrivent en tête, avec respectivement 2636 et 2098 parrainages validés. Ferment la liste Philippe Poutou et Nathalie Arthaud avec 596 et 576. Exclus du club des adoubés et arrivés en 13ième et 14ième position, François Asselineau (293) et Christiane Taubira (274).

Je m’arrêterai sur le cas de Christiane Taubira, son exclusion du jeu posant, à mon avis, plusieurs questions.

Pourquoi n’a-t-elle pas pu rassembler 500 parrainages ? Il y a certainement plusieurs raisons. Certaines sont sans doute plus déterminantes que d’autres.

Mélodrame extrême

Ces dernières semaines, quand il y a eu le « risque » que certains candidats n’obtiennent pas le minimum de signatures requis, est revenu ce débat, presque un marronnier quinquennal, sur la réforme nécessaire de cette procédure de validation. Comme en 2017, et comme le fit aussi son père en son temps, Marine la fille a crié à l’injustice : il y avait des risques qu’elle ne puissent pas le cap. Son rival d’extrême droite, qui visiblement apprend vite, joua aussi son Calimero. Il serait préférable, pour ne pas désavantager ces candidats, de ne pas rendre publiques les noms des parrains, prônaient de nouveau certains dans les médias. Et surtout cela gênerait moins les maires de petites communes, où la proximité avec leurs administrés compliquerait le choix du parrainage de candidats clivants. Le plus curieux dans le débat a été l’argument des défenseurs de la démocratie et de la diversité des opinions qui appelaient au sens civique des élus pour parrainer des candidats, fussent-ils d’extrême droite. On ne pourrait éliminer des candidats dont les sondages accordent une bonne part d’adhésion de la population. Sondages obligent donc ! En tout cas pour l’un d’entre eux, le reconquérant, crédité un temps par plusieurs instituts d’environ 14-15 % des voix des Français. Certains, dont François Bayrou, un allié politique du Président Macron, proposèrent plusieurs solutions, dont une réserve de parrainages d’élus à allouer de manière indistincte de la couleur politique à des candidats pas certains d’être qualifié mais néanmoins incontournables en terme de représentativité. Mais lesquels de ces candidats ? Est-ce vraiment sur la base des sondages ou de résultats d’élections passées que se ferait la distribution des parrainages ? Dans le premier cas, l’outil des sondages deviendrait alors le glaive qui partagerait le gâteau du jeu démocratique. Dans le second cas, y aurait-il un bonus automatique aux acteurs principaux des précédents scrutins ?

Je ne peux m’empêcher de croire que l’appel à sauver, entre autres, les deux candidats d’extrême droite, Le Pen et Zemmour, vise à favoriser la présence de l’un d’eux au second tour. Une scène où l’acteur Macron se muerait en archange venu nous défendre du démon. L’issu du combat serait plus aisée que celui qui l’opposerait à Valérie Pécresse, la « dame du faire », comme elle se définit elle-même, capable de défendre la France.

Ad vitam, …

Mais revenons à Taubira. La dame de caractère qui, à l’époque ministre de la Justice, a su faire face à l’opposition à l’Assemblée nationale lorsqu’il s’agissait de défendre la « loi mariage pour tous » voulue par François Hollande. Elle était vent debout contre de violentes attaques. Beaucoup l’ont découverte à ce moment-là. Elle est devenue une « icône de la gauche », une expression reprises plusieurs fois au moment où elle a subitement en mi-décembre jailli dans la campagne, pas encore officielle, de cette présidentielle. Certains lui ont reproché d’avoir été silencieuse pendant des années. Qu’il lui était trop facile, comme une « deus ex machina » de descendre du ciel pour sauver une gauche, représentée entre autres par Anne Hidalgo et même Jean-Luc Mélenchon, très mal classée dans les sondages (encore eux). Le reproche le plus récurrent a été sans doute celui d’être une candidature de trop, nuisible pour toute la gauche. Cette critique, qui remonte à 2002 (oui, il y a environ 20 ans!), lui colle à la peau : elle aurait été celle qui, avec un peu plus de 2 % à cette présidentielle, a empêché Jospin d’accéder au second tour face à Chirac. Pourtant, à gauche, il y avait eu d’autres candidats, comme Noël Mamère (plus de 5%). Donc, cette fois encore, pour cette Présidentielle 2022, on lui attribue le rôle de celle qui va faire perdre son camps. Et pourtant, n’est-elle pas rentrée dans cette pré-bataille parce qu’aucun leader de la gauche n’a réussi jusqu’à fin décembre, et même jusque début mars, à s’imposer ? Même Anne Hidalgo, réélue à la tête d’une des capitales les plus connues du monde et organisatrice des prochains Jeux Olympiques, candidate d’un parti politique encore ancrée dans le territoire national, n’a jusqu’à présent pesé bien lourd. Le « tribun » Mélenchon non plus, mi-décembre, au moment où Taubira a pointé son nez, ne semblait pas voler haut. Pourquoi est-ce sur Taubira qu’on a collé cette étiquette de diviseuse de la gauche ? Une fois tu as divisé (si toute fois c’est prouvé), toujours tu diviseras ? Et est-ce que la légitimé d’une candidature dépend de son ordre d’arrivée ?

Autre point à propos de cette expression « icône de la gauche » qu’on colle à Taubira. Comme dit plus haut, c’est surtout en référence à la loi sur le « mariage pour tous ». Pour moi et pour bien d’autres personnes, l’empreinte politique de Christiane Taubira remonte au moins à l’adoption de la loi reconnaissant la traite négrière comme crime contre l’humanité. Cette loi, qui porte son nom, n’est pas un détail.

Au-delà de tout cela, Taubira, c’est un caractère. C’est sa force, c’est sa faiblesse. Elle doit certainement faire peur à certains hommes qui ne voudraient pas l’affronter, qui se sentent pas capables de s’imposer face à elle, comme ils ont eu l’habitude de le faire face à tant d’autres femmes. Le monde politique français, et surtout en son sommet, reste majoritairement masculin. Quelques jeunes individus ont pu bousculé les priorités, accéléré et grillé la politesse à d’autres. Par exemple, Sarkozy en son temps et Macron récemment. Mais le milieu reste conservateur, et d’autres femmes que Taubira continuent d’y perdre leurs illusions ou dépensent encore plus d’énergie pour s’y mouvoir. Le pays lui-même reste plus conservateur qu’il veut réellement le reconnaître. Et ce n’est pas l’expression en public et sur les plateaux de télévision d’idées ouvertement et banalement d’extrême droite qui indiquerait le contraire. Au point que ces propos influencent jusqu’au discours de la candidate de « la droite de gouvernement », Valérie Pécresse. Christiane Taubira connaît la pesanteur de ce pays sur nombre de questions de société. Elle a priori l’expérience et le verbe pour affronter d’éventuels adversaires dans son sillage. Mais le chemin qu’elle suit ou qu’elle a voulu suivre semble incertain. La dame de caractère avait manqué de clarté, peut-être d’audace, dans notre période de « guerre » (oui le mot du Président Macron dès le début de la pandémie) lorsqu’il a fallu qu’elle donne son point de vue sur la vaccination : Taubira a dû perdre l’estime de beaucoup de personnes à ce moment-là. Ce n’est qu’une fois déclarée intéressée par la bataille de la présidentielle, que Christiane Taubira s’est exprimée clairement en faveur de la vaccination. Trop tard, son armure était déjà fêlée.

Je me rappelle une interview matinale, sur la radio France Info, de Christiane Taubira par Salhia Brakhlia et Marc Fauvelle. La veille, Taubira avait gagné le soutien de la Primaire populaire, une initiative de militants de gauche désireux d’imposer un candidat unique à travers un vote ayant rassemblé plusieurs centaines de milliers de participants. Certes cette compétition était controversée, pour avoir entre autres fait concourir des candidats qui n’en voulaient pas, mais elle offrait une mise en lumière importante à une candidate qui a démarré en dernier. L’interview a été catastrophique! A l’écoute, je sentais la tension entre la candidate et les deux journalistes, qui semblaient jouer au ping pong avec la boule de nerfs qu’elle leur avait elle-même rapidement offerte. Très vite a été posée à Taubira la question de la légitimité de sa candidature. « Alors vous êtes en train de me dire que je ne suis pas légitime ? », répond la candidate de la Primaire populaire, avant de reprendre les arguments qui plaident pour sa cause. Puis Marc Fauvelle lui a rappelé sa promesse faite auparavant de ne pas se présenter : « Aujourd’hui, vous êtes une candidate de plus ! Personne ne s’est retiré », a insisté le journaliste. Plusieurs fois, cette question sur la légitimité lui a été posée, d’une façon ou d’une autre, et Taubira s’en est montrée agacée, ne voulant pas passer son temps là-dessus. « C’est le principe d’une interview, c’est apporter du contradictoire. Mais si vous voulez parler pendant vingt minutes, allez-y, dans ce cas je vais quitter le plateau », s’est senti le droit de dire Marc Fauvelle. Puis de rajouter avec ironie, « A vous de tenter Salhia ». Le ton était moqueur, non?

Si Taubira, ici par un énervement qu’elle aurait dû mieux contenir, a commis des erreurs, a manqué manifestement de préparation dans cette trop brève campagne, il y a malheureusement un obstacle que certains se plaisent à déposer sempiternellement sur son chemin : l’injonction à justifier sa présence, son droit de participation. C’est agaçant, épuisant.

Moctar KANE.